「桑山玉洲のアトリエ」展のコラム8回目です。

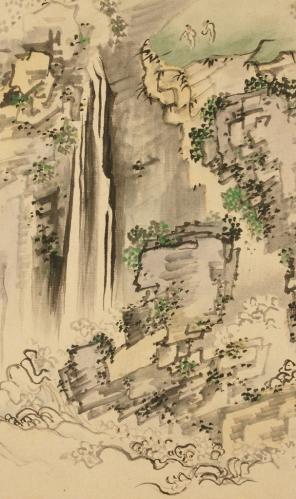

今回のコラムでは、今回の展覧会のメインでもあり、近年、桑山家旧蔵資料の一つとして発見された、中国の明時代の作例である杜垣筆「梅花書屋図扇面」についてご紹介しましょう。

(画像をクリックすると拡大します)

梅花書屋図扇面 杜垣筆

(ばいかしょおくずせんめん とえんひつ)

紙本金箋著色 1幅 径17.0㎝ 横(最大)52.3㎝

中国・明時代(16~17世紀) 個人蔵

この絵も、桑山家旧蔵資料として、桑山家の分家筋の旧家に一括で伝来した中国書画の一つです。

箱書にも玉洲旧蔵である旨が書かれていますが、

![]() (画像をクリックすると拡大します)

(画像をクリックすると拡大します)

それ以上に重要なのは、玉洲がこの絵の一部を模写して、みずからの作品の中に取り入れた玉洲筆「梅花書屋図」を残している点と、

(画像をクリックすると拡大します)

玉洲がみずから収集した扇面書画について執筆した『桑氏扇譜考』(個人蔵)という著作の中に「杜垣 明人字号未詳/著色梅花書屋圖」として、この絵のことを記している点です。

こうした状況から、玉洲がこの絵を所蔵していたのは間違いなく、また、玉洲筆「梅花書屋図」の年紀から、この絵を入手した時期が、安永4年(1775)以前であるとわかることも、きわめて意義深いといえるでしょう。

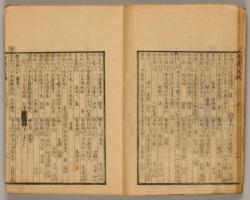

この絵の筆者である杜垣(生没年未詳)は、中国の明時代に活躍した画家のようですが、その詳しい事績や画風についてはよくわかっていません。ただ、日本の初期文人画家である彭城百川(さかきひゃくせん、1696~1752)が編纂(へんさん)し、その後、木村蒹葭堂(きむらけんかどう、1736~1802)・高芙蓉(こうふよう、1722~84)・鳥羽台麓(とばたいろく、1739~1823)が校訂(こうてい)して出版され、玉洲も所蔵していた『元明清書画人名録(げんみんしんしょがじんめいろく)』には、

(画像をクリックすると拡大します)

(画像をクリックすると拡大します)

「杜垣 號水齋 山水人物」と記されており、重要です。

ともあれ、この絵は、玉洲の中国絵画学習のプロセスを知るうえで、非常に大きな発見だったといえます。なぜなら、玉洲筆「梅花書屋図」との比較から、玉洲がみずから所蔵していた中国絵画のどこを模倣し、そこから何を学び、さらにどんなアレンジを加えたかということが、かなり具体的に明らかになるからです。

たとえば、茅屋(ぼうおく)の中にいる高士(こうし)の姿は、座布団の上に座り、赤い衣を着て、青い頭巾をかぶるといったように、杜垣画の図様を忠実に模写しています。同じく、茅屋の形も、柱が露出し、赤い格子状の窓枠がある点などで、かなり一致していますし、また、梅樹の枝ぶりや、樹葉の着色方法からは、杜垣画の形態や描法を、そのまま再現しようという意図がよくわかります。

(いずれも画像をクリックすると拡大します)

しかし、その一方で、岩の描き方や着色法、画面左に広がる水面の表現には、ほとんど杜垣画の影響が感じられません。こうした杜垣画との相違は、全体の画面構成からもうかがうことができ、杜垣画には二つしかなかった茅屋を玉洲画では五つも連ね、さらに背後には大きな岩山を配し、画面左には広い水辺や田圃(たんぼ)を展開させることで、杜垣画の小さな扇面の画面を、より大観的な景観へと変容させた点で重要です。また、茅屋の周囲に緻密な網代垣(あじろがき)を描き、茅屋の中には机や椅子、さらに庭には蘭といった具体的なモチーフを登場させて、より実感のある空間を作り出しているのも面白いでしょう。

こうしたリアリティーを演出するモチーフとして、とりわけ印象的なのが、玉洲画の画面左下に登場する訪問者と童子(どうじ)のしぐさです。

(画像をクリックすると拡大します)

茅屋の中の高士を訪ねてきたと思しい左下の訪問者は、茅屋の入り口で童子に迎えられ、童子は茅屋内の高士がいる場所を右手で指さして、訪問者を誘っています。つまり、杜垣画では、ただ、茅屋内から梅花を眺めていただけだった高士が、玉洲画では、訪問される高士として、ある種のストーリー性を与えられているのです。

こうしたストーリー性が、玉洲画をより魅力的に見せているのですが、それ以上に興味深いのは、この訪問者と童子というモチーフが、杜垣画とは別の中国絵画を参考にしたと想定される点でしょう。

典拠となったと考えられるのは、やはり、桑山家旧蔵資料の中に含まれ、玉洲旧蔵とみられる劉輝(りゅうき)筆「牧童図(ぼくどうず)」です。

(画像をクリックすると拡大します)

(画像をクリックすると拡大します)

杜垣画と玉洲画ほど両者は似ていないのですが、画面左から来た高士に対し、右手で行方を指さして、画面右上へと誘うという構図は共通しており、何らかの関連性が想定されるでしょう。

(いずれも画像をクリックすると拡大します)

そもそも、画中の人物が指をさして鑑賞者の視線を誘導するという手法は、中国や日本の絵画、とりわけ山水画などでしばしば用いられたものですが、玉洲は、こうした視線誘導を、「和歌浦図巻(わかうらずかん)」(個人蔵)、「鉛山勝概図巻(かなやましょうがいずかん)」(個人蔵)

(画像をクリックすると拡大します)

(画像をクリックすると拡大します)

「熊野奇勝図巻(くまのきしょうずかん)」(個人蔵)、「玉津島輿崫図(たまつしまこしのいわやず)」(田辺市立美術館蔵)などで用いており、玉洲自身が所蔵する劉輝画の表現が、何らかの影響を与えたとも考えられます。

また、もともと、扇面画という画面形式自体は、広い図様の一部を切り取って、扇面の形にトリミングした場合が多いわけですから、杜垣画の「梅花書屋図扇面」のさらに元になったような中国の作例が、この玉洲の「梅花書屋図」のように、隠者を訪ねる主題、すなわち「訪隠図」であった可能性も考えられるでしょう。あるいは玉洲は、そうした中国絵画の歴史の中での主題の意味までをも想定して、この絵を「訪隠図」へと再変換させたのかもしれません。

このように玉洲は、みずから所蔵していた中国絵画の一部を模写したり引用したりしつつ、それらを巧みに融合して、中国絵画の模倣にとどまらない、独自の「梅花書屋図」を作り上げていきました。こうした引用のあり方を念頭に置くならば、杜垣画や劉輝画以外にも、別の中国絵画や日本絵画が、何らかの形で「梅花書屋図」の典拠になった可能性を想定できるかもしれません。たとえば、画面上部の濃彩の岩山は、中国絵画の影響が色濃い玉洲の初期作である「密画山水図(みつがさんすいず)」(個人蔵)の山々に似ていますし、また、画面左の繊細な水面の描写は、玉洲が強い影響を受けた京都の画家である池大雅(いけのたいが、1723~76)の水面の表現と近いといえます。こうした影響関係を一つずつ確認していく作業も、今後は重要となってくるでしょう。

ところで、典拠とする元の図様を部分的に切り貼りし、それを別の表現に変容させるという手法は、先に、コラム7で見た玉洲筆「渡水羅漢図(とすいらかんず)」を考えるうえでも興味深い問題です。

(画像をクリックすると拡大します)

(画像をクリックすると拡大します)

「渡水羅漢図」についてのコラム7はこちら→コラム7「比べてみよう羅漢さん」

「渡水羅漢図」の2年後に描いた「梅花書屋図」で、こうした複数の典拠を部分的に用いているのであれば、「渡水羅漢図」でも、何らかの画巻形式の「羅漢渡水図巻」を切り貼りし、より大観的な構図を玉洲が再編成した可能性は充分考えられるでしょう。もちろん、何らかの別の典拠が存在した可能性は残るのですが、濃彩による岩山の表現が、「渡水羅漢図」と「梅花書屋図」とで類似しているのは、単なる偶然なのでしょうか。

いずれにしても、こうした玉洲の中国絵画学習のあり方は、玉洲個人の問題にとどまらず、より広い意味で、江戸時代の文人画家の状況を具体的に示す重要な事例でもあります。今回、発見された桑山家旧蔵の中国書画が、他の日本の文人画家たちの発想源になった可能性も含め、今後は多様な視点からのアプローチが必要となるはずです。

童子の指さす先には、中国絵画と日本絵画の豊かな影響関係が、まだまだ隠されているような気がしてなりません。(学芸員 安永拓世)

→特別展 桑山玉洲のアトリエ―紀州三大文人画家の一人、その制作現場に迫る―

→和歌山県立博物館ウェブサイト