令和5(2023)年9月2日(土)~10月1日(日)

法燈国師(無本覚心・心地覚心)は、鎌倉時代後半ごろに活動した臨済宗の禅僧で、現在の由良町に西方寺(後の興国寺)を開き、紀伊半島に大きな足跡を残しました。そして、覚心の弟子たちは臨済宗法燈派(ほっとうは)として、鎌倉時代末~室町時代にかけて紀伊半島を中心に地方展開をし、当時の社会に大きな影響を与えていました。和歌山県内には、法燈国師ゆかりの寺院や文化財が、今なお多く残されています。

この企画展では、中世という時代に大きな勢力を有した臨済宗法燈派について、その祖であった法燈国師の事績・足跡・伝説・逸話をたどるとともに、法燈派関連の寺社、弟子たちの活動を取り上げ、紀伊半島における臨済宗法燈派と呼ばれた禅僧たちの動向について紹介します。

みどころ

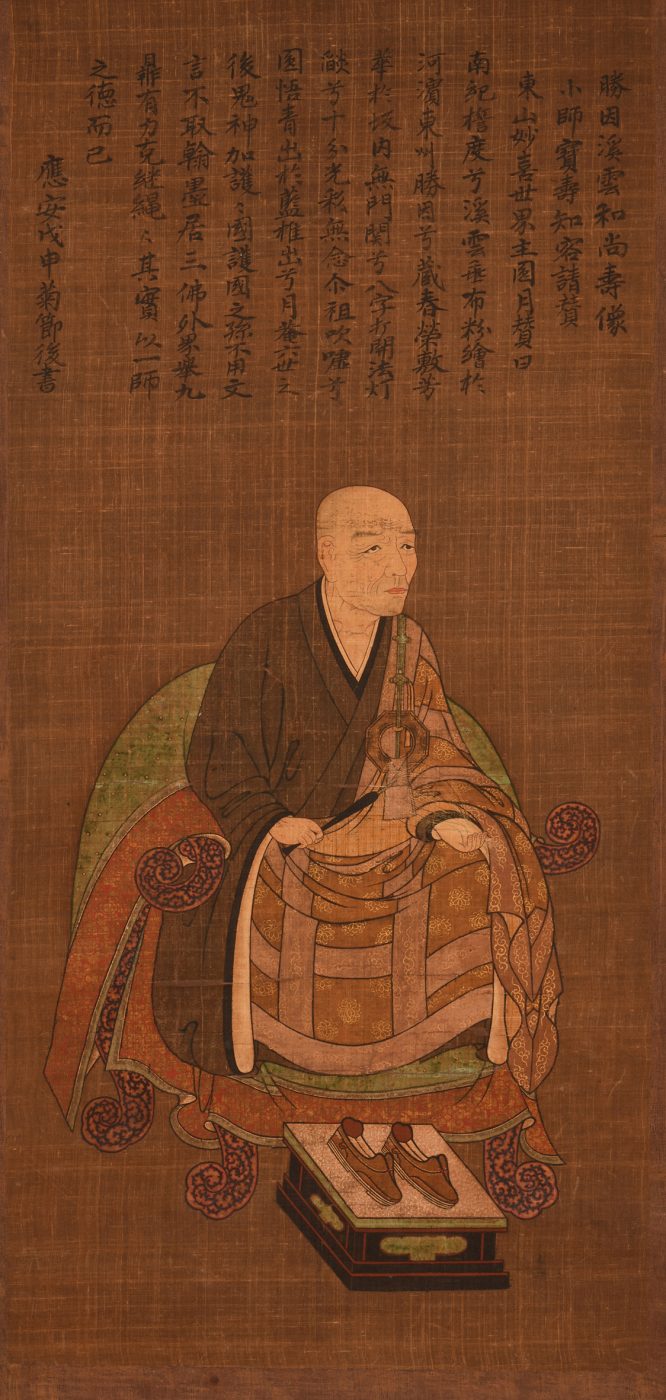

◇みどころ1 様々な法燈国師像を紹介

法燈国師(ほっとうこくし)(無本覚心(むほんかくしん))の肖像は、彫刻もあれば絵画もあります。また生前に作られた寿像(じゅぞう)もあれば、没後の記念に作られた肖像もあります。同じ人物をあらわした肖像でも、様々に表されています。

写真1は有田市円満寺に伝えられた法燈国師坐像(和歌山県指定文化財)で、生前につくられた法燈国師の寿像です。額に浮き出る血管や口元のしわなど、まるで生きているかのような迫真性があります。

そのほか、今回の準備過程で新たに見つかった三重県紀宝町大通寺に伝わる法燈国師像(写真2)なども紹介します。

◇みどころ2 広がる法燈国師の弟子たち

法燈国師には多くの弟子たちがいました。そして、その弟子たち(法燈国師の一派のことを法燈派(ほっとうは)と呼びます)も、紀伊半島で様々なかたちで活動しています。

この企画展では、覚円(かくえん)、覚元(かくげん)、至一(しいち)(写真3、至一上人像(釋尊寺蔵))、龍実(りゅうじつ)(写真4、龍実上人像(本恵寺蔵))など、様々な法燈国師の弟子たちを取り上げて、その広がりについて紹介します。

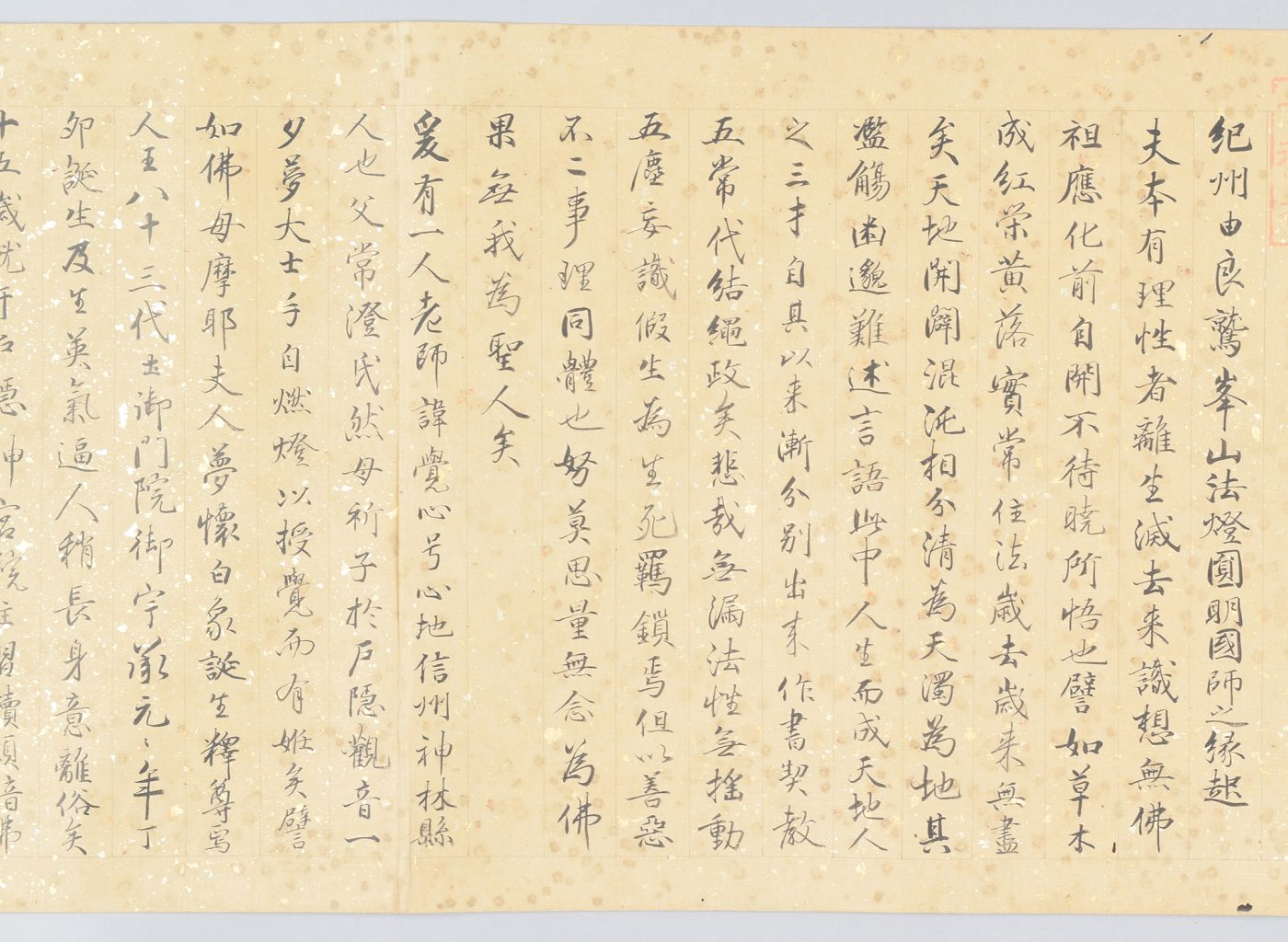

◇みどころ3 法燈派の遺した数々の「ものがたり」

法燈国師(無本覚心)とその弟子たち(法燈派)の活動は、様々な伝説や逸話に彩られています。文字で残したものもあれば、伝承をまとった様々な遺物(文化財)も残されています。この企画展では、法燈国師やその弟子たちが残した数々の「ものがたり」を記した縁起等を紹介します。

写真5は法燈国師の事績をまとめた紀州鷲峰山法燈圓明国師之縁起(きしゅうじゅぶさんほっとうえんみょうこくしのえんぎ)(興国寺蔵)、写真6は興国寺の僧侶の求めに応じて法燈派の禅僧である耕雲明魏(こううんみょうぎ)が詞書をまとめたうえで、清書までした衣奈八幡宮縁起絵巻(えなはちまんぐうえんぎえまき)です(場面は白崎海岸を描いた場面)。そのほか、展示では法燈国師と八幡神とが問答をおこなった様子を書き留めた野上八幡宮託宣記(のかみはちまんぐうたくせんき)(野上八幡宮蔵)なども展示します。

展覧会情報

| 会場 | 和歌山県立博物館 1階 企画展示室 |

|---|---|

| 会期 | 令和5(2023)年9月2日(土)~10月1日(日) |

| 開館時間 | 午前9時30分~午後5時(入館は午後4時30分まで) |

| 休館日 | 月曜日(9月18日(月・祝)は開館、翌19日(火)は休館) |

| 観覧料 | 一般280円(230円)・大学生170円(140円) ※( )内は20名以上の団体料金 ※高校生以下・65歳以上の高齢者・障害者の方、および県内に在学中の外国人留学生(外国人就学生を含む)は無料 ※毎月第1日曜日は無料(会期中では、9月3日・10月1日) |

| 主催 | 和歌山県立博物館 JSPS文部科学省科学研究費補助金基盤研究(C)「鎌倉末~室町期における臨済宗法灯派の動向に関する基礎的研究」(課題番号21K00845、研究代表者:坂本亮太) |

関連事業

ミュージアムトーク(学芸員による展示解説)

日時 9月2日(土)・10日(日)・16日(土)・24日(日)

いずれも、13:30〜14:30

※入館の手続きをお済ませのうえ、企画展示室にお集まりください(事前申し込み不要)

同時開催

常設展「きのくにの歩み―人々の生活と文化―」

ダウンロード/File Download

展示資料目録 (ダウンロード / PDFファイル / 493.79KB)

法燈国師展釈文 (ダウンロード / PDFファイル / 440.43KB)

チラシ(表) (ダウンロード / PDFファイル / 850.61KB)