令和4年(2022)6月11日(土)~7月10日(日)

江戸時代の後半、きのくに-和歌山県で活躍した文人画家(ぶんじんがか)の一人に、野呂介石(のろかいせき)(1747~1828)がいます。介石は有名な京都の画家、池大雅(いけのたいが)に師事し、さらに手本や、作品を実見することで様々な中国絵画からも技術を学び、優れた文人画家として知られる存在となりました。人気の文人画家であった介石に絵を学ぶため、多くの弟子が集ったといわれ、その死後も、志や技術が受けつがれました。明治になってからも、その画風を模倣(もほう)する画家がいたり、弟子たちが介石のことを記した文章を収録した書物が出版されたりと、長い間、画家たちに影響を与えていたことがうかがえます。

この度の企画展では、文人画の師匠としての介石に注目し、江戸時代の末期(幕末)に活動した介石の弟子たちや、明治時代の初期にかけて間接的に影響を受けた画家による作品を紹介し、あわせて介石と弟子との交流を伝える資料や、弟子による合作の書画などを展示します。師として慕われた野呂介石の一面や、幕末から明治にかけての和歌山県を拠点とした文人画家の作品に親しんでいただく機会となれば幸いです。

展示のみどころ

多彩な弟子たちの作品が集合!

野呂介石の弟子は、和歌山をはじめ、大坂や四国にもいたことが確認されています。相当の人数が介石に学んだと考えられ、そのうち30人ほどの名前を作品や、資料から確かめることができます。こちらの作品は、介石の書いた題字の下に、弟子10人が思い思いに山水や梅、竹などを描いたのもので、介石一門による寄合書(よりあいがき)としては、最大の人数が参加しています。野際白雪(のぎわはくせつ)や、前田有竹(まえだゆうちく)といった、比較的名前が知られ、作品ものこしている人物もいれば、薗部屋東渠(そのべやとうきょ)のようなほとんど知られていない上に、この寄合書に描いたものが、確認されている唯一の作品という人物も参加しています。

この他にも、同じ師匠に学びながらも、それぞれの個性を発揮し、様々な表現を展開した弟子たちの作品を多数ご紹介します。

師、介石と弟子たちの交流

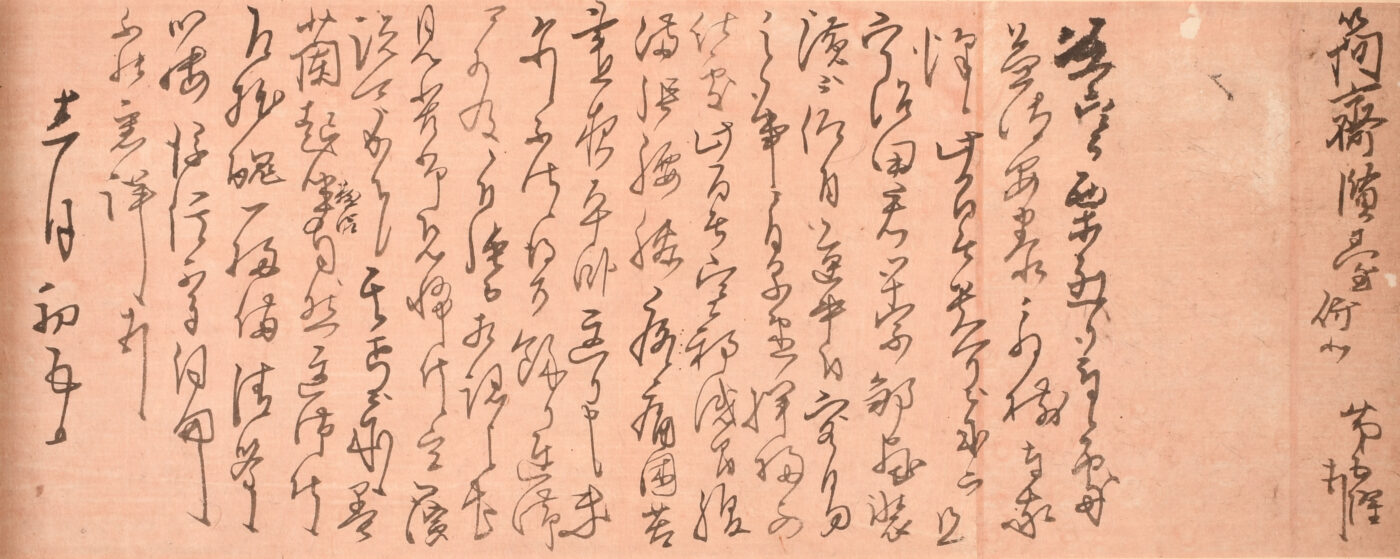

介石と弟子による共同制作の作品や、弟子のために書いた図巻(ずかん)や手紙なども展示します。こちらの作品は、介石が弟子で紀伊藩士の小笠原簡斎(おがさわらかんさい)へあてた書簡を、巻子3巻へわたりまとめたもの。

初公開の資料です!

時を超え受けつがれた介石風

介石の画風や、志を受けついだのは、弟子たちだけではありません。岡本緑邨(おかもとろくそん)は、介石の弟子たちよりも若い世代の画家で、明治のはじめまで活動しました。右のような介石風の山水画が得意でした。また、関戸(せきど)(現在の和歌山市関戸)の大地主、谷井家(やついけ)に伝わった、野際白雪と岡本緑邨の描いた襖(ふすま)をはじめとする、介石風の山水画もまとめて展示します。

展覧会情報

| 会期 | 令和4年(2022)6月11日(土)~7月10日(日) |

|---|---|

| 開館時間 | 午前9時30分~午後5時(入館は午後4時30分まで) |

| 休館日 | 月曜日 |

| 観覧料 | 一般280円(230円) 大学生170円(140円) ※( )内は20人以上の団体料金。 ※高校生以下・65歳以上・障害者手帳の交付を受けている方(同伴者を含む)は無料。 ※和歌山県内に在学中の外国人留学生は無料。 ※毎月第1日曜日は無料(会期中では7月3日(日)) |

| 主催 | 和歌山県立博物館 |

関連事業

ミュージアムトーク(学芸員による展示解説)

日時 ①6月11日(土) ②6月19日(日) ③6月25日(土)

④7月3日(日) ⑤7月9日(土)

いずれも午後1時30分から(約60分)

※申込制 当日、受付にてお申し込みください。先着各10名まで。

※新型コロナウィルス感染症流行の状況により、中止となる場合があります。